MENU

MENU

茶産地:中国では茶産地を4つの茶区に分けています。

江北茶区:長江から北の地域 (安徽省、江蘇省、湖北省、山東省、河南省、陝西省)

春と冬が長く他の3地域に比べ気温が低く、主に緑茶が作られています。

銘茶:六安瓜片(ろくあんかへん Liü’an gua pian)、信陽毛尖(しんようもうせん Xin yang mao jian)など

江南茶区:長江に沿った南の地域 (浙江省、湖南省、江蘇省、江西省、湖北省)

四季がはっきりと分かれており、この全域がお茶の栽培に適しています。

緑茶、紅茶、青茶(烏龍茶)、白茶、黒茶、黄茶を作っています。

銘茶:西湖龍井(せいころんじん Xi hu long jing)、君山銀針(くんざんぎんしんJun shan yin zhen)、黄山毛峰(こうさんもうほう Huan shan mao feng)、洞庭碧螺春(どうていへきらしゅん Dong ting bi luo chun)、祁門紅茶(きーもんこうちゃ Qi men hong cha)など

祁門紅茶はインドのダージリン、スリランカのウバに並ぶ世界三大紅茶の一つです。

西南茶区:西南の内陸部 (雲南省、四川省、貴州省)

この地域は亜熱帯に属していますが標高が高い所が多いです。夏は暑く冬も暖かいです。

緑茶、紅茶、黒茶、花茶、緊圧茶を作っています。

銘茶:都均毛尖(といんもうせん Du yun mao jian)、滇紅(てんこう Dian hong)、蒙頂黄芽(もうちょうこうが Meng ding huan ya)、普洱茶(うんなんぷーあるちゃ Yun nan pu’er cha)など

華南地区:南部の沿岸部 (広東省、広西チワン族自治区、福建省、台湾)

この地域は熱帯地域で高温多湿で、年間降水量は2,000mm以上になります。

烏龍茶の主要産地ですが、紅茶や緑茶もたくさん作っています。

銘茶:白毫銀針(はくごうぎんしん Bai hao yin zhen)、武夷岩茶(ぶいがんちゃ Wu yi yan cha)、鉄観音(てっかんのん Tie guan yin)、鳳凰単欉(ほうおうたんそう Feng huang dan cong)、正山小種(せいざんしょうしゅ/ラプサンスーチョン Zheng shan xiao zhong)など

*茶区に属する省や自治区についてはいくつか解釈があります。

台湾のお茶と香港の喫茶事情はサイト内記事「世界のお茶 台湾」「世界のお茶 香港」でご紹介しています。

お茶の種類:緑茶、白茶、黄茶、ウーロン茶(青茶、紅茶、黒茶、花茶 (フレーバーティー)、緊圧茶、工芸茶など

主なお茶の銘柄:

緑茶:龍井茶、碧螺春、黄山毛峰など

白茶:白毫銀針、白牡丹、寿眉など

黄茶:君山銀針、霍山黄芽など

青茶 (烏龍茶):鉄観音、武夷岩茶など

紅茶:祁門紅茶、正山小種など

黒茶:プーアル茶、六堡茶など

サイト内関連記事:「お茶の種類」

世界一の生産量

国際連合食糧農業機構 (The Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)の調査では、2019年度の中国のお茶の生産量と生産面積は世界第一位です。注1

中国十大銘茶

中国では数多くのお茶を作っており、また銘茶と呼ばれるお茶があります。中国の銘茶の付け方は認証機関や中国国内の統一した基準があるわけではありません。品評会や万国博覧会などで賞を受賞したお茶が銘茶とされます。また十大銘茶は時代や選者によって内容が少しずつ違います。

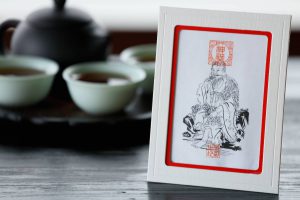

お茶の起源と神農伝説

中国には「お茶は約4から5千年前、中国の伝説上の三皇五帝(さんこうごてい)の一人である炎帝神農によって発見された」という伝説があります。炎帝神農は火と商業と農耕の神で、さまざまな植物を口にしてそれぞれの薬効を確かめました。中には毒草もあり一日72の毒にあたり、その都度お茶を飲んで毒を消したと言われています。そのため神農は医薬の祖神や茶祖と呼ばれています。

中国湖南省には炎帝を祀った炎帝陵があります。また、日本では大阪市の薬問屋街に神農を祀る病気平癒・健康成就を祈る少彦名神社神社があります。

世界初のお茶の総合書「茶経」

茶経は、唐の時代の文人・陸羽(733? – 804)が執筆した上中下の全三巻からなる世界最古のお茶の専門書です。

上巻:一之源(お茶の起源)、二之具(製茶器具)、三之造(お茶の製造)、

中巻:四之器(茶器)

下巻:五之煮(お茶の煮方)、六之飲(お茶の飲み方)、七之事(お茶の歴史)、八之出(お茶の産地)、九之略(お茶の略せる道具)、十之図(まとめ)

茶経の内容は現在にも通じるものです。

茶樹王

諸説ありますが、お茶の木の原産地は中国雲南省だと言われています。雲南省南部には樹齢800年以上の茶樹王と呼ばれる古茶樹が何本も存在しています。また樹齢数十年以上の古茶樹の森がいくつもあります。

茶馬交易

唐代になると、中国西南地域のお茶と新疆ウィグル地域の馬との交易が始まりました。宋代になり、中国と周辺国との交易が盛んになり、お茶はチベット、モンゴル、中央アジアへと運ばれていきました。交易路は「茶馬古道」と呼ばれました。

交易路はいくつもありましたが、いずれも現在の雲南省普洱市(旧思芽市)、景洪や四川省雅安など茶産地が起点になっていました。北は北京、南はミャンマー、インド、ラオスヘと続くルートもありました。

険しい道のり、厳しい天候、盗賊の襲来など茶馬交易は危険が伴いました。茶馬交易では、キャラバンを組み、運びやすいように固めたお茶を人と馬が何日もかけて運びました。また、お茶に税が課せられるようになりました。茶馬交易は20世紀以降も続きました。

中国茶藝

中国の茶藝は、お茶の淹れ方と飲み方の技術であり芸術とも言えます。

茶藝は、お茶に茶に関わる芸術を意味する言葉として、唐代から使われてきたと言われていますが、明確なことはわかっていません。

現代における茶藝という言葉は、台湾で用いられ始めました。1970年代半ばに台湾で伝統的な中国文化を見直されるようになり、1980年代になると茶藝館ができ、1990年代には中国にも茶藝館が増えていきました。

茶藝では「お茶の選び方」「水」「茶具」「茶藝を行う環境」「お茶の淹れ方」「淹れたお茶を品評し楽しむこと」の6つの要素があります。お茶の種類によって茶器や淹れる方法そして演出も変えます。茶藝では、茶葉の良さを引き出しながら優雅に美しく淹れることも重要です。

地域によって茶藝の仕方もそれぞれです。

中国では公認茶藝師が認められています。公認茶藝師には初級から高級まで等級があり、茶葉や茶具などお茶に関する知識、美しいお茶の淹れ方などの試験があります。

多様なお茶文化

中国は56の民族からなる多民族国家で、お茶の文化も多種多様です。

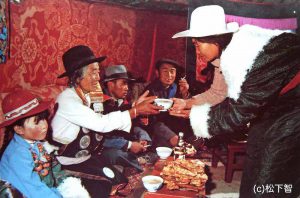

モンゴル族の塩味の奶茶 (ナイチャー)

塩味のミルクティーは、中国内蒙古自治区と中国の隣国モンゴルで飲まれています。

蒸した茶葉を型に入れて固めて干した磚茶(たんちゃ・だんちゃ)を使います。磚茶をナイフなどで削り必要な茶葉を用意します。茶葉を湯で煮立て、羊、ヤギ、牛、馬、らくだなどの家畜のミルクと塩を入れます。バター茶と違い、スーティーツァイは煎り粟、肉、乾燥チーズなどを入れてスープのように飲むこともあります。

中国語では蒙古奶茶(モングーナイチャー Meng gu nai cha)と言い、モンゴル語ではスーティーツァイと言います。

*磚茶は、緑茶、紅茶、黒茶などの粉末や下級茶を砕いて蒸し、型に入れて機械で圧力をかけて固めたお茶です。

チベット族のバター茶

西蔵自治区、四川省及びチベット高原地域では、バター茶が飲まれています。標高が高いため、ナイフなどで削った磚茶の茶葉を時間をかけてしっかり煮出します。茶こしで茶葉を取り出したお茶とヤクのミルク、ミルクで作ったバター、塩をドンモと呼ばれる細長い木桶に入れます。ドンモ専用の木製の攪拌棒を使い上下に動かし、お茶とバターをしっかり攪拌します。茶葉と一緒にプントと呼ばれる天然ソーダを入れることもあります。

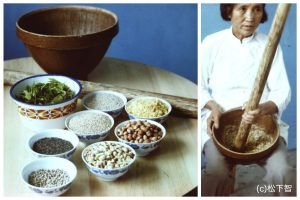

トン族やチワン族の擂茶 (Lei cha)

擂茶は、湖北省、湖南省、広西チワン族自治区、広東省、福建省などで見られるお茶の習慣で、特にトン族やチワン族の擂茶が有名です。擂茶はすり鉢に茶葉、落花生、ゴマ、生姜、雑穀などをすり鉢に入れすりこぎでよく擂(す)りつぶします。すり潰したものを湯冷しで溶いてスープのようにして飲みます。またもち米も一緒にすり潰し鍋で煮立てることもあります。

擂茶は、台湾でも食べられており客家(はっか)擂茶という名称でインスタント健康食品として販売されています。

ヤオ族やトン族の打油茶(Da you cha)

擂茶の作り方を簡素化したのが打油茶です。貴州省や中国広西チワン族自治区などのヤオ族、トン族、ミャオ族、漢族に見られるお茶の習慣です。まず米、とうもろこし、落花生、生姜などを油で揚げて具を作ります。茶葉や茶殻を油で揚げるか炒め、そしてお湯を入れます。茶葉が開いたら茶こしですり鉢に取り出し、お茶の成分を出すためにすり棒で軽く打つように擂(す)ります。具と擂った茶葉と浸出したお茶を器に入れ塩を加えて食べます。お祝い事や客人をもてなす時に打油茶が出されます。

現在、打油茶は油茶と呼ばれることもありますが、打油茶の作り方を簡素化したのが油茶です。油茶は、茶葉を油で炒めお湯を入れ、塩や生姜を加えて飲みます。寒い冬の季節は油茶は身体を温める効果があります。

雲南省、哈尼(ハニ)族、佤(ワ)族、布朗(プーラン)族の烤茶

土罐烤茶は、雲南省の少数民族、哈尼族、佤族、布朗族の喫茶の習慣です。土罐(素焼きのポット)に茶葉を入れポットを振りながら約1分間茶葉をあぶり、お湯を入れでお茶を淹れます。筆者(CHAMART)が雲南省普洱茶馬古道旅游景区で飲んだ烤茶は、紅茶のような香りといぶした香りがし、少し苦味があり、日本の番茶のような味がしました。

*烤茶の中国語の発音 kao cha

雲南省大理白族自治州、白(ペー)族の三道茶

雲南省大理の白族が、婚姻や客人をもてなす時に飲ませるお茶で三杯出します。一杯目は苦味のある烤茶、二杯目はくるみや乳扇(Rushan)を入れてお茶を甘くします。乳扇は白族が作る伝統的なカッテージチーズです。三杯目ははちみつやシナモン、山椒、生姜などを入れ甘さの中にピリリと刺激もある複雑な味にします。

一杯目を一道と言い、一道は「苦茶」、二道は「甜茶」、三道は「回味茶」として、良いことも悪いこともあるのが人生だとお茶で表現しています。

茶業に関する世界農業遺産

世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関連し育まれた文化や知識、景観及び生物多様性の維持が相互に関連し、将来に受け継がれるべき重要な農林水産業システムを認定する制度です。

中国では、「雲南省のプーアルの伝統的茶農業」、「福建省の福州のジャスミン・茶栽培システム 」、「安渓鉄観音茶文化システム」「中国福建省福鼎の白茶文化システム」が世界農業遺産に認定されています。

今どきのお茶

都市部にはティースタンドがたくさんあり、フルーツ入りの烏龍茶、抹茶シェイクなど見た目もおしゃれで楽しいお茶を手軽にいただけます。コンビニで売っているペットボトルのお茶は、緑茶を含め甘い味のものが多いです。

また、ユネスコの世界遺産には「普洱の景邁山古茶林の文化景観」が登録され、無形文化遺産には「中国における伝統的な製茶技術とそれに関連する社会的慣習」が登録されています。

茶城

上海や北京など中国の大都市には、茶城と呼ばれる茶葉問屋街があります。茶葉は計り売りからおしゃれなパッケージのものなどさまざまです。また茶器専門店もあります。

たいていどこのお店でもお茶の試飲をさせてもらえます。

お茶ツーリズム

中国はお茶をテーマにした旅行が存分に楽しめます。杭州市、福州市、普洱市などの茶産地では、茶畑やお茶のミュージアムを訪問することができます。茶産地まで行く時間がない場合は、北京や上海など大都市であれば2泊3日で茶館や茶城(お茶の問屋街)に行くのがオススメです。

お茶をテーマにした宿

浙江省杭州市や雲南省普洱市や昆明市には、中国にはお茶をテーマにしたホテルがあります。また茶産地には、ロビーでお茶を淹れてもらえるホテルが多くあります。

お茶のミュージアムとテーマパーク

中国にはお茶に関するミュージアムやテーマパークがいくつもあります。中国茶葉博物館、普洱茶博物館、広大な敷地を有する中華普洱茶博覧苑や小規模の福州習茉莉花茶文化館などさまざまです。

浙江省杭州市:

中国茶葉博物館 (中国茶叶博物馆) China National Tea Museum

http://www.teamuseum.cn

雲南省普洱市:

普洱茶博物館 (普洱茶博物馆) Pu’er Tea Museum

公共バス4号普洱大剧院で下車し徒歩3分、普洱市博物館の2階。

中華普洱茶博覧苑 (中华普洱茶博览苑) China Pu-erh tea Exhibition Garden

普洱市中心部からタクシーで約30分。タクシー料金はドライバーと交渉。

貴州省湄潭県:

貴州茶文化生態博物館 (贵州茶文化生态博物馆)

福州省:

福州茉莉花茶文化館 (福州茉莉花茶文化馆) 福州市三坊七巷のティーショップ最美是初美内にある小さなミュージアムで、ジャスミン茶の製造工程や製茶道具が展示されています。

天福茶博物院 Tenfu Tea Museum Scenic Area

サイト内関連記事「世界のお茶の生産状況」

「2016年一人当たりのお茶の消費量」

「世界のお茶 中国西蔵自治区 チベット高原」

「世界のお茶 モンゴル 中国内蒙古自治区」

「お茶に関する世界農業遺産」

「中国茶葉博物館 (中国茶叶博物馆) 」

「中華普洱茶博覧苑(中华普洱茶博覧苑)」

「普洱茶博物館 (普洱茶博物馆) 」

「普洱茶馬古道旅游景区(普洱茶马古道旅游景区) 」

「福州茉莉花茶文化館 (福州茉莉花茶文化馆)」

注1:

The Food and Agriculture Organization of the United Nations

http://www.fao.org/home/en/

参照:

日本中国茶普及協会(2015)よくわかる中国茶の本(第3版) 日本中国茶普及協会

日本中国茶普及協会 http://china-t.org

工藤佳治主編者(2007) 中国茶事典(初版) 勉誠出版

工藤佳治、兪向紅、丸山洋平(2017) 中国茶図鑑(第6刷) 文藝春秋

大森正司、阿南豊正、伊勢村護、加藤みゆき、滝口明子、中村羊一郎編(2017) 茶の事典 初版第一刷 朝倉書店

松下智(平成10) 茶の民族誌 雄山閣出版

松下智(2002) 緑茶の世界―日本茶と中国茶 雄山閣出版

高橋忠彦著(平成25) 茶経・喫茶養生記・茶録・茶具図賛』 初版 淡交社

高野實、谷本陽蔵、富田勲、中川致之、岩浅潔、寺元益英、山田新市 執筆 (社)日本茶業中央会監修 (2005) 緑茶の事典 改定3版 柴田書店

Helen Saberi (2010), Tea A Global History: Reaktion Books Ltd.

ヘレン・サバリ(著) 竹田円(訳) (2014) お茶の歴史 TEA: A Global HISTORY 原書房

Louise Cheadle and Nick Kilby of teapigs. (2015), THE BOOK OF tea, London: Jacqui Small LLP

ティーピッグズ、ルイーズ・チードル、ニック・キルビー(著) 伊藤はるみ(訳) (2017) 世界の茶文化図鑑 The Book of Tea 初版 原書房

日本国外務省、中華人民共和国

https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/data.html#01

#中国 #中国茶 #中華人民共和国 #世界農業遺産 #茶馬古道 #茶馬交易 #プーアル茶 #茉莉花茶 #龍井茶 #茶経 #神農

*本記事でご紹介した情報が、変わっている場合があります。本記事に関して間違った情報、新しい情報、追加すべき情報などお気付きの点がありましたら、CHAMARTまでご連絡いただけると幸いです。